文 加缪

缩写 潘浩

编者按

日复一日宅家,很多人淡忘了这个周六。今天,把心情放轻松些,来读本好书。

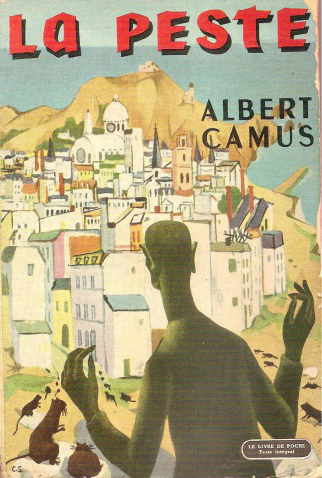

给大家推荐的是法国著名作家阿尔贝·加缪(1913-1960)写于1947年的长篇小说《鼠疫》。小说描述了在阿尔及利亚的奥兰市发生的一场持续近一年的鼠疫,以及抗疫众生相。

小说有些情节确实“神预言”,在今天读来,别有一番滋味吧。

01.

鼠疫的到来,就像一种巨大的地震引发了骚动,引起了奥兰城民众的恐慌。随着死亡人数的与日俱增,政府不得不封城,以防瘟疫的扩散。

鼠疫使得这个城市所有的人深陷囹圄,不管以前是否相识;不论你是达官贵人,还是普通市民;外来者抑或本地人,都无法逃离这座小城。

在小说中,作者生动刻画了这场鼠疫中的众生相。

小说的主人公里厄是一名医生,在这场和鼠疫的抗争中,他一直奔波忙碌,每天工作20个小时,无法照顾生病的妻子。他恪守医生的职业操守,始终坚持维护人类生命和健康的职责,不为名利自我牺牲。

他以忘我的精神感动了周围的人,让更多的人投入到与鼠疫斗争之中。他说:“我对英雄主义和圣人之道都不感兴趣。我所感兴趣的是做一个真正的人。”

塔鲁,一个志愿者和人道主义者,他最讨厌的事就是随便的杀戮。自从看到父亲给一个年轻人判了死刑后,他的心中就充满了罪恶感。他认为,人是无权去判任何人刑的。鼠疫开始后,他加入了抵抗鼠疫的队伍,他把自己奉献给这场抗争,可是鼠疫几乎结束的时候,他却死了。临终前他说:“我不愿死,我要斗争。”

帕纳卢神父,虔诚地信奉天主。擅长讲道,充满激情,后来加入志愿者。里厄给他的评价:“他讲道好,做得更好。”最后不幸死于鼠疫。

格朗,一个政府基层公务员,每天除了工作就是写作。这个怀着虔诚文学梦的人,也加入了抗鼠疫的队伍,最终在鼠疫中死里逃生。他的生活近似苦行僧,妻子雅娜也跟人走了。

朗格尔,这个外来的记者,不幸被困在鼠疫流行的城里,与心爱的人分离,对死亡的恐惧以及对心上人的想念,使他只想出城。然而他最后却改变了主意,毅然留下来加入了救护队伍。

科塔尔,一个极端的人,曾上吊自杀,当鼠疫来了,他投机倒把,大发国难财,鼠疫结束后,由于担心自己被抓入狱,结果发疯了。

哮喘病的老头,一个象征符号,整个鼠疫过程中最淡定的一个人。他的阅历让他明白,鼠疫只是人生的一个阶段,人生在世就有生老病死,该干什么就干什么。

02.

“四月十六日上午,贝尔纳·里勒大夫走出诊所,看到楼梯平台中间绊着一只死老鼠。他当即一脚踢开,并没在意,就下楼去了。

到了街上,你忽然想到那只老鼠不该死在那地方,于是返回,要告知门房。

当天晚上,贝尔纳·里勒站在楼道里,要摸出钥匙来,才好上楼回家。他忽然看到一只大老鼠从楼道的幽暗深处溜出来,身子摇摇晃晃,皮毛全湿了。老鼠停下来,似乎要保持平衡,随即跑向大夫,又停下来,原地打了个转儿,轻轻叫了一声,最终倒地,从半张的嘴里咯出血来。大夫瞧了它半晌,上楼回家了。 ”

加缪的《鼠疫》就是在这样一种诡异、恐慌的气氛中拉开了序幕。

鼠疫到底象征什么?

在《鼠疫》的结尾部分,那位患哮喘病的老人总结似的讲了一句话:“说到底,鼠疫就是生活,不过如此。”

也许有朝一日,人们又遭厄运,或是再来上一次教训,瘟神会再度发动它的鼠群,驱使它们选中某一座幸福的城市作为它们的葬身之地。作者明白这次鼠疫斗争的结束,不可能是决定性的胜利。

所以,鼠疫象征的就是人类面对的生存困境,比如自然灾害、战争、疾病、意外事件等都可以称作“鼠疫”,它们潜伏在人类身边,随时有可能爆发,成为生活的一部分。

这些意外,在加缪的笔下是叫鼠疫,现在人们起了个浪漫一点的名字——黑天鹅。

以下是部分章节内容。

03.

随后几天,形势越发严峻了,收集到的死鼠数量与日俱增。每天都要清理更多的死鼠。到了第四天,老鼠开始成批出洞,死在外面。它们从储藏室、地下室、地窖、和阴沟里爬出来,列成长队,蹒跚前行,晃悠悠来到光亮的地方,在原地打转儿,然后死在人的面前。

清晨清理了死鼠之后,整个白天,全城又逐渐发现死鼠,而且数量越来越多。夜晚散步者在人行道上,不止一人感觉踩到了刚死还有弹性的小动物尸体,就好像我们楼房扎根的大地本身长了疖子,在体内积满了脓血,现在终于可以排放出来了。

我们这座小城,原先多么平静,瞧一瞧就知道,它现在有多么惊谔,几天工夫就闹得天翻地覆,如同一个原本健康的人,黏稠的血液循环突然紊乱起来。

事态严重到了极点,就连朗斯多克情报所,也在免费的无线电广播节目中宣布,仅在25日那一一天,就清理并焚化了六千二百三十一只老鼠。这个数字加剧了居民的恐慌情绪。唯独那个患哮喘病的西班牙老人还仍然搓着双手,一再重复:“它们跑出来了,它们跑出来了……”显示出老年人的一种喜悦。

(疫情开始爆发,门房是第一个死的)里厄看到病人情况不妙,只见老门房半个身子探到床外,一只手按住腹部,另一只手搂着脖子,正在呕吐不止,恨不能把五脏六腑都呕出来,往垃圾桶里一口一口吐出浅红色胆汁。门房长时间用力呕吐,已经上气不接下气,重又倒在床上。他的体温还高达三十九度五,颈部淋巴结和四肢都肿起来,肋侧两块浅色黑斑不断扩大。现在他开始哀怨内脏疼痛了。

“真是火烧火燎的,”他说道,“这可恶的东西,从里边烧我。”他那煤烟色的嘴唇,说话已经吃音了;他那对转向大夫的金鱼眼因头痛而漾出了泪水。他妻子惴惴不安地看着一言不发的里厄。“大夫!”她终于问,“这是什么病啊?”“什么病都有可能,但是现在还确诊不了。直到今天晚上,不要吃东西,服用清洗肠胃的净化剂。让他大量喝水。”门房恰恰渴得要命。

晚上,无论什么情况,门房都在说胡话,高烧四十度,还在抱怨老鼠。里厄试用固定性脓肿处理,用松节油烧灼时,门房号叫着:“噢!这些可恶的东西!”淋巴结越肿越大,摸着跟木质一样坚硬。门房的妻子吓坏了。

到了中午,体温一下子就蹿升到四十度,时时陷入谵妄状态,重又呕吐起来。脖子的淋巴结一碰就痛,门房的头也仿佛要尽可能远离身体。他妻子坐在床脚,两只手放在被子上,轻轻地握着病人的双脚。她注视着里厄。

“听我说。”里厄说道,“必须把他隔离,进行特殊的治疗。我给医院打电话,叫救护车来把他送走。”

两个小时之后,上了救护车,大夫和门房的妻子俯身注视病人。病人满嘴生出蕈状赘生物,只能说出只言片语:“老鼠!”他脸色铁青,嘴唇蜡黄,眼皮则呈铅灰色,呼吸急促,气息断断续续,他被淋巴结肿痛折磨得身子散了架,蜷成一团的躯体深深陷入担架里,就好像要用担架将他包裹起来,又好像地下深层有什么东西在不断地召唤他。门房在无形的重压下断气了。他妻子哭道:

“就没有希望了吗,大夫?”

“他死了。”里厄说道。

04.

门房之死,可以说标志着一个令人困惑的征象重重的时期的终结,同时标志着另一个相对更加困难的时期的开始:前期的惊异逐渐转化为惊慌失措了。

里厄大夫明白这种病不善,他将门房的尸体隔离起来,给里夏尔打了电话,询问腹股沟淋巴发炎的症状。

里夏尔说:“死了两个人,其中一个从发病到死亡,只有四十八小时,另一个也才三天工夫。那天早晨,我离开和二位患者时,他的症状完全好转了。”

里厄请求里夏尔,奥兰医师协会主席,务必隔离新发现的病人。

“我实在无能为力。”里夏尔说道,“这些措施必须由省里做出决定。再说了,你怎么就知道有传染的危险呢?”

“我没有任何凭据,但是症状实在令人担心。”里厄想,他所能做的,也只是跟省长谈谈。

在鼠患期间,报纸连篇累牍地报道,现在却不置一词了。这是因为老鼠死在街头,而人则死在家里。报纸只注意街头发生的事件。好在省政府和市政府开始反思了。

然而,只需有个人想到做一做加法,情况就大不一样。相加的数字令人触目惊心。仅仅数日,死亡的病例就成倍增长,而关心这种怪病的人,一眼就能看出,这是一场名副其实的瘟疫。

正是选择这个时候,比里厄年长得多的一位同行,卡斯泰尔来看望他了。

里厄还在思索。他站在诊室的窗口,眺望搂抱海湾的悬崖的岩头。天空虽为蓝色,但是,随着午后时间的流,光泽也渐趋暗淡了。

“是的,卡斯泰尔。”里厄说道,“真是难以置信,但这很像闹了鼠疫。”(小说里头一次出现“鼠疫”)

卡斯泰尔站起身,朝门口走去。“你知道别人会怎么回答我们,”老大夫又说道,“鼠疫在温带地区,多少年前就根除了。”

“根除是什么意思?”里厄答道,同时耸耸肩膀。

“说得是呢。不要忘记:不过20年前,巴黎还发生过。”

“没错儿。但愿今天,不会像当年闹得那么严重。说起来,真是难以置信。”

从这一刻起,才可以说鼠疫成为我们大家的事了。此前,我们的同胞,尽管这些怪异的事件让他们深感意外和不安。

05

正是在感情如此脆弱之际,里厄才可能判断出自己的疲劳程度。

他的敏感性失控了。大多数时间,他的敏感受到约束,显得冷酷无情,因而逐渐衰微,将他抛给了

再也掌握不住的冲动。

他唯一的护身法,就是躲避在这种冷面硬心肠后面,收紧自身所形成的纠结。

他很清楚,正因为有这种好方法,他才得以干下去。此外,他并没有多少幻想,而劳累又夺走了他尚存的幻想,只因他心里明白,值此他看不见尽头的时期,他的角色不再是治病救人,而是做出诊断。发现病情,看到征兆,描述并记录下来,然后判为绝症,这便是他的任务。

一些患者的妻子抓住他的手腕,哀号道:“大夫,救他一命吧!”然而,他职责所在,不是为了救命,而是命令隔离。

他当即在人脸上看到的仇恨,又能解决什么问题呢?

“您的心肠太狠了。”有一天别人对他这样说。其实不然,他心肠很好。

正因为有这样一副心肠,他才能每天坚持工作二十小时,眼看着生于世上的人一个个死去。

这样一副心肠,怎么还有余力救人一命呢?

不,他整天整天分发给人的,并不是救护,而是情报。

自不待言,这称不上男子汉的职业。不过,说到底,这群人已经丧魂失魄,数量锐减,还容得谁有这份闲暇去从事男子汉的职业呢?

感到疲劳还算是幸运。假如里厄真的精神头更足些,那么,到处弥漫的死亡气息,很可能要使他黯然神伤。人总是据实看待事物,也就是根据公正的原则,又丑恶又可笑的公正原则。而其他人,那些患了绝症的人,他们也都明显感觉到了。

在闹鼠疫之前,大家接待他,如同接待救命恩人。他给打一针,再给三片药,就把人给治好了,病人家属紧紧搂住他的胳膊,沿走廊给他带路。

这恭敬有加,但是也危险。

现在则相反,他去患者家,要带着几名士兵,敲门必须用枪托,人家才肯开门。

他们恨不得拖着他,拖着全人类,跟他们一起同归于尽。

唉!千真万确,人脱离不开人,他跟这些不幸的人同样陷入绝境,他离开他们时内心增长的这种怜悯的颤动,其实他本人也理应得到。

06

疾病突然退却,虽然让人喜出望外,但是我们的同胞并不想高兴得太早。几个月过去,他们经历了一切,人人都更加渴望解脱,可是又都学会了谨慎。

统计的鼠疫死亡数字已降下来,新的受害者,跟这种异乎寻常的现象一比,也就无足挂念了,我们的同胞虽然装出若无其事的样子,但是从那时起,就乐得谈论鼠疫结束后要如何重新安排生活。

大家看法一致,原先生活的种种便利,不会一朝就能恢复,破坏容易重建难。他们只是认为,食品供应总会有所改善,从而也就释去了一日三餐的忧虑。然而,在这种若不经意的议论掩饰下,其实一种不理智的希望已如脱缰的野马,很难控御了。

的确如此,鼠疫也没有在第二天就停止,不过从表面看来,疫情消退之快,大大超过了大家的期望。一月初那几天,寒冷的天气异乎寻常地持续,仿佛凝结在本市的上空,但天空那么湛蓝,确也前所未见。从早到晚,冰冷的天空总是那么灿烂,让全城终日沐浴在阳光里。在这样净化的空气中,鼠疫一连三周节节衰退,似乎一蹶不振。病魔花费数月积聚起来的力量,很短时间里就几乎丧失殆尽。本来志在必得的猎物,如格朗或里厄医院的那个姑娘,却失之交臂,在一些街区疯狂了两三天,在另一些街区则销声匿迹。周一抓了一把受害者,到了周三又差不多任其全部逃脱。

鼠疫已经乱了手脚,在自我失控的同时,丧失了曾体现力量的那种精准高效。

卡斯泰尔研制的血清突显疗效,取得了迟迟不见的治疗效果。此前医生采取的各种措施都无济于事,现在似乎突然发力,无一不克敌制胜了。

总体来看,疫病的传染全线败退,而省政府的公报最终给公众吃了一颗定心丸。

二月晴朗一天的拂晓,四面城门终于开放了,本市居民、管家报纸、广播电台和省政府公报,无不欢呼庆贺。盛大的欢庆活动,从白天持续到夜晚。与此同时,火车站里的列车开始启动,黑烟滚滚,不少轮船也朝我们港口驶来,对所有饱受分离之苦的人来说,这一天是大团圆的日子。

07.

里厄走到那位患哮喘病老人的家时,夜色已经吞噬了整个天空。在房间里听得见远处欢庆自由的嘈杂声,老人还是慢条斯理地倒腾鹰嘴豆。

“他们做得对,是该乐呵乐呵了。”老人说道,“苦乐全有,才算得到一个世界。大夫,您那位同事呢(注:指塔鲁),他怎么样了?”传来一阵噼噼啪啪的声响,那是孩子们在放鞭炮。

“他死了。”大夫回答,同时用听诊器检查老人呼噜呼噜作响的胸部。

“啊!”老人听了不禁愕然。

“死于鼠疫。”里厄补充了一句。

“是啊。”老人沉吟片刻,不得不承认,“最优秀的人总是先走。这就是生活。”

“你为什么这样讲?”大夫连说边收好听诊器。

“也不为什么。他可从来不说空话废话。总之,我呢,挺喜欢他。就是这么回事。别人说:‘这是鼠疫,我们闹了鼠疫。’差一点儿,他们就会申请授勋了。说到底,鼠疫究竟是什么?鼠疫就是生活,不过如此。”